今年初めて家庭菜園で育てた小玉スイカ。

あまり手をかけずに、ほぼ放任だった割りには、おいしくできたと思います。

しかし、昨年夫が育てた小玉スイカは、驚くほど甘くておいしくて、あの味を覚えているだけに、いったい育て方の何が違ったのだろうと、気になりました。

家庭菜園の小玉スイカをおいしく育てるにはどうしたらよいのでしょう。

小玉スイカを育てる

今年買ってきた苗は、小玉スイカのシャリっ娘。

▲小玉スイカ シャリっ娘の苗 197円×2

甘さとシャリ感の優れたラグビーボール型の小玉スイカで、極めて高い糖度と抜群のシャリ感。

作りやすい栽培特性で、特に果実肥大期や収穫前後の割れに強いのが特長。

と、トーホク交配で紹介しておりました。

うほほほほ。

紹介文を見ただけで、夏にはおいしいスイカを食べている自分を想像して、笑みがこぼれます。

さてさて、ここから一気にダイジェスト版でスイカの成長をご覧いただきましょう。

▲2022年5月17日 小玉スイカ定植

5月17日、小玉スイカ2苗を定植。

▲2022年5月29日 子ヅルがのびてきた

途中、強風にあおられてスイカの細いツルはもうダメか?と思われましたが、その後順調に成長。

▲2022年6月4日 小玉スイカ

▲2022年6月4日 小玉スイカ

親ヅルの葉っぱが5~6枚になったので、その先を摘芯し、子ヅルを4本伸ばして育ていくことにしました。

▲2022年6月28日 子ヅル伸び放題

小玉スイカは1つのツルに、1~2個の果実を育てると良いそうですが、6月中旬になると、子ヅルが何本でどこにどう這っているのかわけがわからなくなりました。

▲2022年7月5日 小玉スイカ

7月に入ると、さらにわけがわからんツルの状態。

それでも花が咲き始めたので、6月24日に最初の人工受粉をしました。

▲2022年7月5日 スイカの赤ちゃん

スイカはまだ小さいのにいっちょ前にちゃんと縞模様がついていて、超かわいい!

▲2022年7月6日 小玉スイカ

すでに風格をかもし出しているのは、1番最初に受粉したスイカでしょう。

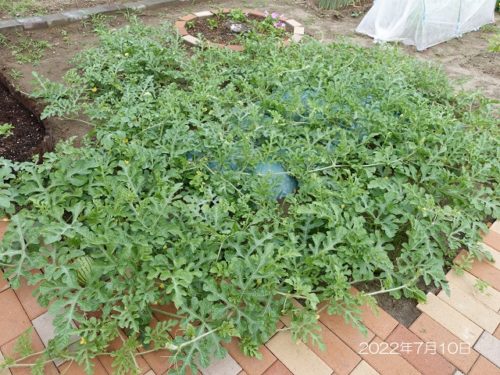

▲2022年7月10日 小玉スイカ

気温の上昇とともに、スイカもグングン大きくなり、7月中旬には直径15cm大ほどになりました。

▲2022年7月10日 小玉スイカのツル

そして、スイカの子ヅルはもはやワサワサ状態。

▲2022年7月15日 スイカにネットを被せる

一応、カラス除けにネットを被せたりして、それなりに守っているように見えますが、実はネットの中にスイカのツルをすべて丸めて押し込んで傷めつけています。

だってスペースに限りがあるし、ネットの大きさも限定的だし、鳥獣被害は避けたいし。

結果、ツルをネットに入れるしかないもんねぇ。

▲2022年7月18日 小玉スイカ

それでも小玉スイカは、ラグビーボールのような大きさと形になってきました。

▲2022年7月18日 巻きひげの様子

収穫の目安は、果実がついている節の巻きひげが茶色く枯れてきた頃だといいますが、7月中旬ではまだ全然青々としています。

▲2022年7月26日

スイカの皮の色は、7月下旬になるとだいぶ濃くなってきました。

▲2022年7月31日 スイカの巻きひげ

そして7月末日。

スイカの巻きひげが根元まですべて枯れていましたので、あわてて収穫。

▲2022年7月31日 小玉スイカ初収穫

ババーン!

スイカに包丁を入れると、パリンっ!と勢いよくスイカが破裂するように割れました。

もしかしたら、もう少し早く収穫したらよかったのかもしれません。

そして、実食。

うん。

シャリシャリでおいしい。

おいしいけれども、昨年に比べたらちょっと甘さが落ちるような?

昨年の夫の小玉スイカのほうが、はるかに甘かったなぁ。

このちがいななに?

小玉スイカを甘く育てるには

夫に対抗しているわけではありませんが、小玉スイカを甘く育てるにはどうしたらよいのか、調べてみました。

って、最初に調べてから育てろよ・・・って話なのですが。

1.葉に光をしっかり当てる

スイカの葉っぱに光をしっかりあてると、甘くなるそうです。

まぁ、考えてみると植物は光合成によって育つわけですから当たり前ですよね。

だけど、日に日に恐ろしく伸びるスイカのツルにビビってしまい、ネットの中にグルグルとつるを押し込んでしまったのが、最初の敗因かもしれません。

来年は、スイカのツルが伸びるスペースを確保した場所に苗を植えたいと思います。

2.スイカの摘果

スイカは、ひとつのツルに1つの果実を成らせることで、甘く大きいスイカとなります。

そんなことはわかっていたけれど、雌花が咲くと、喜んでホイホイ受粉活動を行ったのは私。

だってスイカ栽培初心者にとっては、うまく育つか不安しかないので、ヘタな鉄砲数うち当たる・・・です。

まぁ、そんなところです。(どんなところだよ)

来年は、摘果という作業もやってみようと思います。

3.受粉後水は与えない

甘いスイカを作るうえで最も重要なことが、水管理だと言われます。

受粉後、水を与えなければスイカの糖度は増し、甘いスイカができるそうです。

といっても、畑では不可能ですよねぇ。

だって、雨は自然に降るものだし。

かといって、ビニールハウスを建てるわけにもいかないし。

結論 天まかせ

とどのつまり、甘~いスイカを作るには、受粉後の空梅雨の日照りという条件にならないと無理なわけで、天まかせかいっ!という結論に至りました。

昨年夫が作った超甘いスイカは、たしかにツルは四方八方伸ばし放題だったけれど、摘果なんてしていませんでしたし。

念のため、昨年と今年のお天気を比較してみたら、昨年の6月15日(受粉時期)~7月31日(収穫時期)までで雨が降った日は15日。

対する今年は、23日ありました。

今年のほうが、断然雨の日が多かったのです。

ほらねー、やっぱりねー。

結論。

甘いスイカは天に委ねる。

とはいえ、初めてのスイカ栽培は、特に害虫被害もなく、病気にもならず、そして鳥獣被害にも(運よく)遭わずに済み、無事に収穫を迎えることができました。

とっても楽しかったので、来年は今年の教訓を活かして天に祈りながら育てます。

コメント