3月になって急に春めいてきたので、サニーレタスの水耕栽培を始めることにしました。

水耕栽培は、害虫や病気の被害を受けにくいこと、土を使わないため衛生的であること、季節に左右されないことなどが魅力です。

昨年に続き今年は2回目となるサニーレタスの水耕栽培について、育て方と徒長しない成功のコツをまとめました。

サニーレタスの水耕栽培に必要なもの

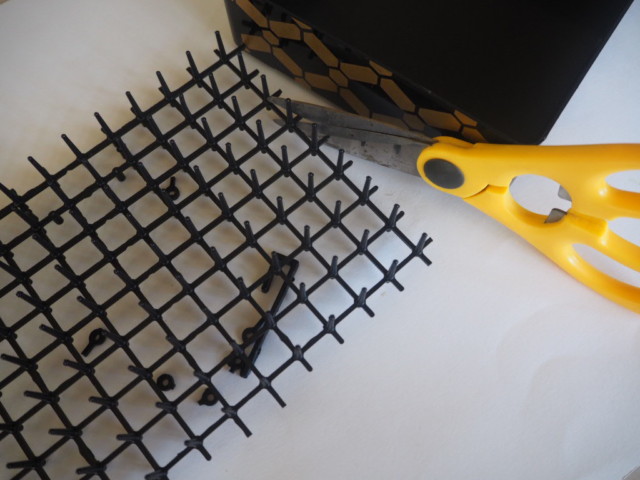

水耕栽培に必要なものは、スポンジと容器と猫除けマットです。

スポンジは種を蒔くための培地ですが、食器洗い用のものを使います。

また、スポンジが動かないように固定するものとして、100均などでも売られている猫除けマットを使います。

▪サニーレタスの種

▪水を入れる容器

▪スポンジ

▪猫除けマット

サニーレタスの種の撒き方

猫除けマットは、容器に収まるサイズにカットします。

食器洗い用のスポンジは、ネットを外し2~3cm大のサイコロ状にカットします。

カットしたスポンジの上側になる面は、カッターなどで浅く切れ目を入れておきます。

カットしたスポンジへ水を十分含ませたら、猫除けマットの間に並べていきます。

容器へは、スポンジの半分くらいが埋まる程度の水を入れます。

サニーレタスの種は鼻息で飛ぶような軽くて小さな種です。

割りばしの先を水で濡らして種をくっつけて、それをスポンジの切れ目へ入れていきます。

1つのスポンジへは種は2粒ほど。

サニーレタスの種は好光性種子のため、切れ目に浅く種を入れるだけで十分です。

これでサニーレタスの種まきが完了です。

表面が乾燥しないよう霧吹きで水をかけ、容器に蓋をして発芽を待ちます。

容器の蓋は少しずらして、種が呼吸しやすいようにしておきます。

・・・と、ここまでを本日行いました。

以下、昨年の水耕栽培の様子です。

発芽後の育て方

種が発芽して本葉が出てきたら、液体肥料入りの容器へ移し替えます。

▪タッパー(写真は3L容器)

▪アルミシート

▪液体肥料

液肥を入れる容器の蓋は、カッターで切って穴をあけています。

この穴に発芽したサニーレタスのスポンジをはめて育てます。

液肥に藻(アオコ)が発生しないように、タッパーはアルミシートで覆っています。

サニーレタス水耕栽培記録

1.発芽まで

| 月日 | サニーレタス水耕栽培記録 |

| 3月6日 【0日め】 |

種まき スポンジの上に種を2粒ずつのせる スポンジの上に種を2粒ずつのせるリビングの戸棚の中の光が入らない場所へ置いた |

| 3月9日 【3日め】 |

発芽 発芽後、リビングの窓辺に置く 発芽後、リビングの窓辺に置く |

| 3月11日 【5日め】 |

徒長 失敗したので種を蒔きなおす 失敗したので種を蒔きなおす |

最初の発芽は、徒長させてしまい失敗でした。

徒長の原因として、種を昼夜比較的暖かいリビングに置いていたことが考えられました。

そこで今度は、種が発芽するまでは、暖房のない部屋の戸棚の中(暗室)へ置き、発芽後は日中はリビングの窓辺、夜は暖房のない真っ暗な部屋へ置きました。

| 月日 | サニーレタス水耕栽培記録 |

| 3月16日 【0日め】 |

種まき スポンジに切れ目を入れてその中へ種を入れた スポンジに切れ目を入れてその中へ種を入れた |

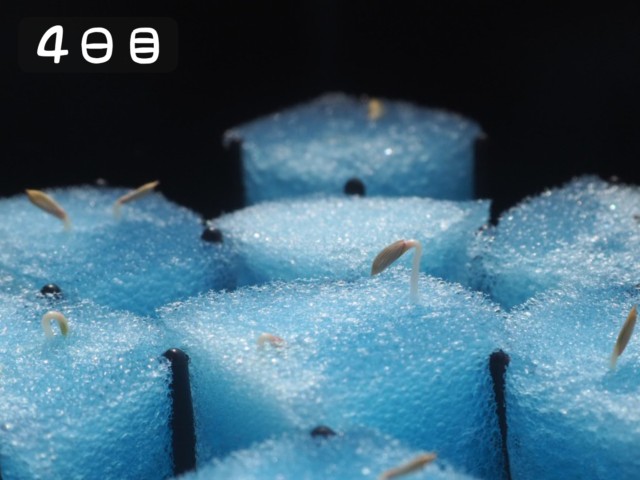

| 3月20日 【4日め】 |

発芽 日中はリビングの窓辺へ移動 日中はリビングの窓辺へ移動夜は別室でストーブのない部屋へ移動 |

| 3月22日 【6日め】 |

双葉が開く 徒長せずに双葉が開く 徒長せずに双葉が開く |

室内で種を発芽させるには、昼と夜の気温の差と、夜間は蛍光灯の光も当たらない真っ暗な部屋へ置くという、なるべく外と同じ環境下で育てることが必要でした。

2.収穫まで

| 月日 | サニーレタス水耕栽培記録 |

| 3月31日 【15日め】 |

本葉が出る 双葉の間に本葉が見えてきた 双葉の間に本葉が見えてきた |

| 4月10日 【25日め】 |

液肥入りタッパーへ 日中の置き場所を日照時間の長い西側窓辺にした 日中の置き場所を日照時間の長い西側窓辺にした |

| 4月15日 【30日め】 |

本葉2枚目出現 一部根腐れをおこす 一部根腐れをおこす |

| 4月20日 【35日め】 |

一部萎れる  日中は東南の窓辺に置く 日中は東南の窓辺に置く |

| 4月29日 【44日め】 |

間引き1回目 葉っぱが重なり合うようになってきた 葉っぱが重なり合うようになってきた 半分間引き 半分間引き ベビーリーフ ベビーリーフ |

| 5月8日 【53日め】 |

本葉5枚目が出る 外葉に茶色いシミができる 外葉に茶色いシミができる |

| 5月9日 【54日め】 |

間引き2回目 外葉を間引き 外葉を間引き

|

| 5月10日 【55日め】 |

間引いたら勢力がついた 間引いたら葉っぱが立つようになった 間引いたら葉っぱが立つようになった 間引き菜収穫 間引き菜収穫 |

液肥のタッパーへ移すまでは、とにかく日照時間を長くするため、日中は西側の窓辺へ置きました。

また、昼夜の温度差や明るさの差を明確にするためにも、夜は誰もいない真っ暗な部屋へ移しました。

おかげで、サニーレタスは順調に成長していたのですが、日中の最高気温が10℃を超えるようになると、西側の窓辺に置いたサニーレタスは一部が萎れてしまいました。

タッパーをアルミシートで覆っているので、液肥は人肌程度に温められ、サニーレタスにとっては暑すぎる環境になったのだと思います。

外気温が10℃以下の時は西側の窓辺で十分な日照時間を確保する

最高気温が10℃を超えたら、東南の窓辺へ置く

水耕栽培が根腐れする原因

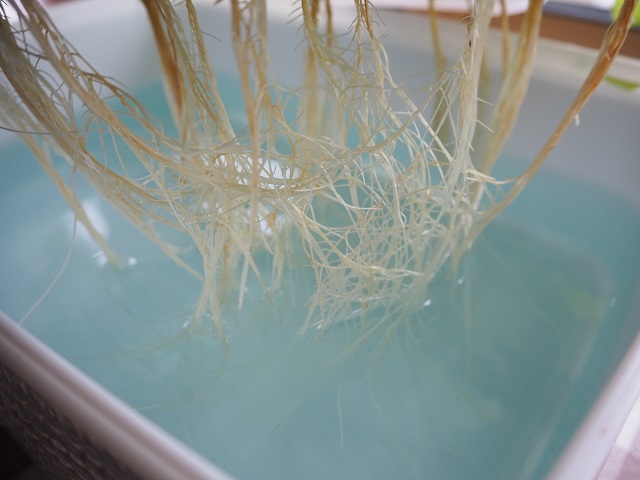

さらに、水耕栽培でも根腐れを起こすということがわかりました。

最初のうちは、根っこをすべて液肥に浸していたため、根っこが茶色くなって根腐れを起こしてしまいました。

しかし、根っこは再生します。

先のほうだけ液肥に浸るようにしたところ、白い根っこもどんどん伸びてきました。

そして現在の根っこは、完全に先端は真っ白な状態となりました。

液肥は、1週間に1度全部新しいものと交換しています。

根っこに必要なものは、水分と栄養(液肥)、そして酸素。

根っこをすべて液肥に浸すと、酸素不足で根腐れを起こす。

水耕栽培は間引きながらどんどん収穫

50日めを過ぎてから、葉っぱの茶色いシミが気になるようになりました。

葉っぱが老化してきたせいだと考え、茶色い葉っぱを間引きました。

そして、サニーレタスの栽培もこれで終わりになるのだと思いました。

しかし、間引いた翌日にはサニーレタスがとても元気に立ち上がっているのです。

そして、中心部分には新しい葉っぱが出てきているのです。

液肥だけで育つ水耕栽培では、葉っぱの量が一定以上増えるのは難しいのかもしれません。

しかし、間引くことで栄養が新しい葉っぱに行きわたるようになるので、サニーレタスの水耕栽培は外葉を間引きながらどんどん収穫していくのが、ベストな方法なのでしょう。

気温も日照時間も足りない秋田では、室内の水耕栽培はこれが精一杯なのかもしれません。

今年も、畑での家庭菜園がスタートするまで、水耕栽培でサニーレタスの成長を見守りたいと思います。

芽が出た様子は、本当に萌えキュン♪です。

コメント