この歳になっても、まだまだ世の中知らないことがたくさんあります。

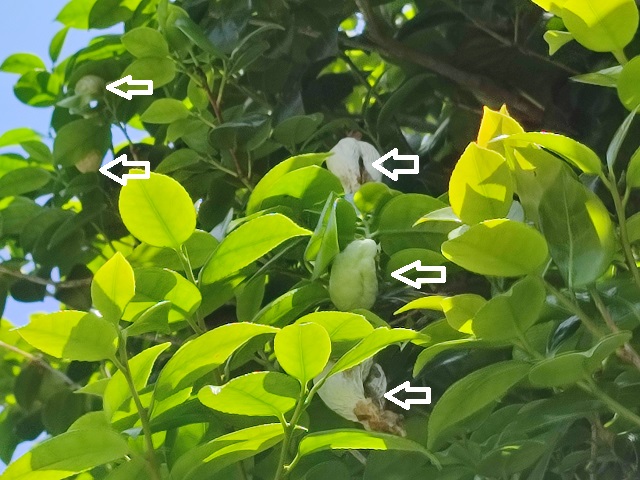

例えばある日、ふと見上げた椿の木の枝に、白い物体がぶら下がっていたら、ギョッとするほど驚いたりします。

だってそれは、十数センチの大きさで、でろんと木の枝にぶら下がるようにくっついていて、まるで白い餅のようにも見えたのですから。

いったい誰が椿の木に餅を投げつけたのでしょう。

椿の木の枝にぶらさがる白い餅

家庭菜園の野菜たちを見回っている時、ふと見上げた椿の木。

▲樹齢70年?椿の巨木

▲樹齢70年?椿の巨木

我が家の庭の片隅には、椿の巨木が鎮座しています。

おそらく樹齢70年以上と思われるそれは、今なお成長をし続けていて、毎年きれいな花を咲かせてくれます。

1年前の春には、造園業者の方に剪定をしてもらい、風通しもよくなったせいか、今年はさらにたくさんの花を咲かせました。

で。

その椿の木に、私もこれまで見たことのないような物体を見つけてしまったのですよ。

ナンジャコリャ!?(゚Д゚;)

大きさにして数十センチ。

綿アメか、はたまた餅か?

んなわけないよね。

だいたい木の枝に何かぶらさがるとしたら、たいていは虫の卵とか巣とか、そういうありがた迷惑なシロモノでしかないのですから。

しかし、これまで椿の木を何十年とみてきたけれど、こんな気持ちの悪い物体を見たのは初めてでした。

椿の木がかかりやすい「もち病」

実はコレ、ツバキ類やツツジ類だけに発生する「もち病」という病気です。

よく見ると、椿の木のそこらかしこに、餅がくっついているではないですか!

最初は、新葉などが肉厚に膨張し、のちに白粉(胞子)に被われ、乾燥枯死して落下する・・・という運命をたどるようです。

つまり私が見つけた白い餅は、すでに葉っぱが胞子に被われている状態だったというわけです。

超キモチワルイことこの上なし。

虫の卵や巣じゃなくてよかったけれど、真っ白な胞子に被われた葉っぱというのも、なかなかグロテスクであります。

原因は担子菌に属するカビであり、日照が少なく雨が続くと発生しやすくなるんだとか。

それが越冬し、春になってから新芽に発病するというわけ。

そう言われれば、昨年は梅雨の長雨が続いたもんなぁ。

しかし、何十年と生きてきて、椿のもち病というのは初めての経験でした。

それとも単に今まで気が付かなかっただけ?

もち病対策

椿の木のもち病というやつは、古い葉には発生せず、新葉を好んで発生するというから、まるで「女房と畳は新しいほうが良い」というやつですか?←ちがう

本当であれば、白い胞子に被われる前の状態で葉っぱを取り除けば、1~2年でほぼ発生を防ぐことができるそうですが、巨木となった椿の葉っぱなんていちいち見ていないしねぇ。

私のように「木に餅がぶら下がっている!!!」と気づく方も多いんじゃぁないのかなぁ?

餅の部分はすみやかに取り除いて、ゴミとして処分するしかないのですが、もしかしたら胞子が拡散して今後もさらに餅がぶら下がる可能性ありなわけで、要観察です。

それにしても。

近くで見ても超キモチワルイ物体です。

離れて見ても、やっぱりキモチワルイ。

しかも触った感触は(←好奇心)、ネトっとまとわりつく感じで、さらに気持ち悪さ倍増。

だけど、ずーっと見てたら、椿の葉を布団にする何かの生き物のようにも見えてきました。

って、私も怖いもの見たさで、目が離せなくなる性分です。

昨年は日本中が梅雨の長雨でしたから、みなさまも椿やツツジの葉っぱをよーく観察してみてくださいね。

コメント