苔玉の最大の敵は、「乾燥」と「ムレ」だと言われます。

なので室内よりも屋外のほうが、苔玉にとっては快適な環境です。

しかし、外気温は氷点下ともなる真冬の今は、苔玉を暖房のあるリビングに置いて管理しています。

失敗しない苔玉の管理の仕方について、わかったことをまとめました。

苔玉の季節の移ろい

苔玉は、青森県の奥入瀬モスボール工房で作りました。

苔玉に植えられている植物は、ブナの木とシダ植物。

これをミズゴケで丸く包み、糸で固定します。

その上に、シート状のハイゴケを被せ、丸く形を整えて作ったのが苔玉。

我が家にやってきて1カ月も経った11月には、ブナの葉が紅葉を迎えました。

昨年の冬は、うっかり外に置いていたら雪が降り積もってしまい、苔玉を凍らせるという大失態を犯しました。

そのせいで残念なことに、シダ植物は枯れてしまったのですが、茶色くなった苔はちゃんと復活しました。

復活のさせ方はこちら↓

その苔玉たちは、2度目の冬を迎えました。

苔玉は青々として元気にしています。

ただし、シダ植物は風前の灯火。

ハゲ坊主になるのも間近です。

リビングで育てる苔玉の管理方法

苔玉を、真冬の暖房のきいたリビングで育てるには、押さえておくべきポイントがあります。

1.乾燥を防ぐ方法

苔玉にとって致命的ともなる乾燥。

暖房の効いた部屋に置いておくと、半日で苔玉の表面はカラッカラに乾いてしまいます。

そこで、朝と夜の1日2回、苔玉に霧吹きで潤いを与えます。

また、窓際の適度な冷気も感じられる場所は、暖房の効いた部屋の中でも苔玉にとっては最適な場所でしょう。

窓辺に置くことで、光合成も行うことができます。

しかし、霧吹きだけでは水分が不足する時がやってきます。

苔玉を手に持った時、極端に軽く感じる時は、苔玉の中心部まで完全に乾いている証拠です。

そんな時は、苔玉全部をドボンと水に沈めます。

苔玉の中心部から勢いよく気泡が出てくるので、いかに苔玉が乾燥していたのかがわかります。

中途半端に苔玉を半分だけ沈めてもダメなんです。

頭から全部を水に沈めることが大事です。

気泡が出なくなったら、苔玉を水から引き揚げます。

水を含んだ苔玉はかなりずっしりとした重さになっています。

■1日に2回は霧吹きで水を与える

■1カ月に2回は水に沈める

ちなみに、夜間は暖房を切りますので、真冬の室温は10℃以下になります。

この寒暖差が苔玉にとっても良いとされます。

2.ムレを防ぐ方法

苔は湿った環境が好きだと思いがちですが、逆にムレすぎるとカビが生えたりするのでよろしくありません。

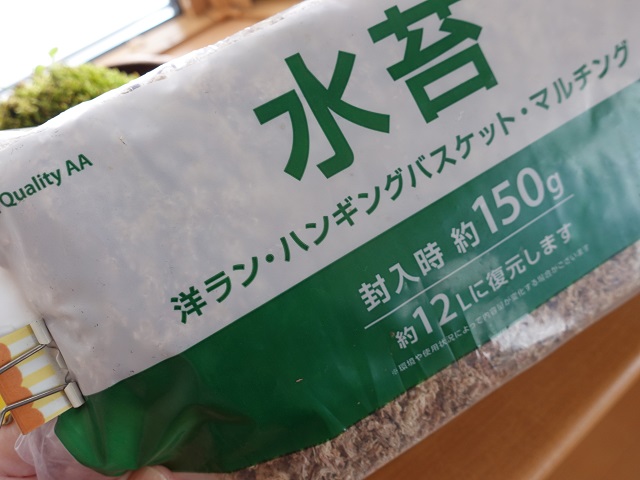

というわけで、奥入瀬モスボール工房の方から教わったムレを防ぐ方法が、苔玉の下にミズゴケを敷くこと。

ドボンと水に沈めたあとの苔玉は、かなり水を吸っていて、それが受け皿にたまるとムレの原因になってしまいます。

ミズゴケを敷くことで、適度に水を吸ってくれ、また適度に水分をキープできるので、苔玉にとってはほどよい浸潤環境となります。

また、苔玉の表面のハイゴケという種類は、数ある苔の中でも湿度が高い状態を好む苔です。

常に水分をキープしながらムレも防ぐには、ミズゴケを敷く方法が簡単です。

ミズゴケは、ホームセンターなどで手に入ります。

■ミズゴケを敷くと管理がしやすい

苔玉は管理が難しいとされますが、ちょっとの一工夫で、初心者の私でも無事に2度目の冬を迎えることができました。

春になったら、ブナの葉っぱが息吹く姿を見るのを楽しみにしています。

コメント

こんにちは。二人(?)とも目が付いてる事で一気に可愛くなりますね。

それに名前もついてて親近感がわきますね。

そらはなさんのこういう遊び心というか何でも工夫して楽しくするという姿勢は本当に見習いたいなと思います。

コバヤシさんへ♪

ははははは(*^▽^*)

たしかに目をつけることで擬人化しちゃいますね~。

苔玉、かわいいです!

まだまだコロナの影響は続きそうですが、ましてや秋田は大雪で、家の中にこもりっきりになりますが、やれることをやって、できることを楽しんで暮らしていきたいです。

はじめまして。

つい10日ほど前に苔玉デビューしたばかりの者です。

苔の茶ばみが気になりネットで対策等を検索していて、こちらにたどり着きました。

ミズゴケを敷く作戦、参考にさせていただきます!

私も秋田在住なので、なんだか嬉しくなってしまいコメントさせていただきました♪

そよさんへ♪

こんにちは(#^^#)

苔玉、かわいいですよね~。

多少茶色くなっても、春が来るとちゃんと再生しますので、苔は丈夫です。

下に敷くミズゴケも、使用しているうちに苔色になってくるので、そうなったら交換しています。

今年は雪が多いですよね~。

早く春が来ることを待ち望んでいます。